重慶新聞聯播丨把習近平總書記的殷殷囑托全面落實在重慶大地上 · 踐行人民城市理念 積極探索超大城市現代化治理新路子

2024-05-04 15:15:25 來源: 第1眼-重慶廣電

治理體系和治理能力現代化是中國式現代化的應有之義。作為全國轄區面積和人口規模最大的城市,重慶如何切實提升現代化治理能力?習近平總書記視察重慶指出,“要深入踐行人民城市理念,積極探索超大城市現代化治理新路子”。殷殷囑托,激勵前行腳步。連日來,全市上下深入學習貫徹總書記重要講話重要指示精神,扎實推動數字賦能超大城市治理體制機制變革重塑,加快打造安全韌性、精準精確、共建共治共享的人民城市建設和治理新范例。

大城之治,千頭萬緒。實現高效精準治理,“數字化”是一把鑰匙。習近平總書記指出,要科學規劃建設大數據平臺和網絡系統,強化聯合指揮和各方協同,切實提高執行力。作為數字重慶建設的最大特色、最大亮點,三級數字化城市運行和治理中心目前已初步構建。其中,市級中心定位為“城市大腦”,實現“人、房、地、事、物”、電子地圖等數據實時更新,更好解決跨區縣的治理難題。區縣中心定位“實戰樞紐”,主要解決跨鎮街的治理難題,全市41個區縣全覆蓋。鎮街(鄉)中心定位“執行末端”,主要解決跨村社的問題。

市大數據發展局應用推廣處處長羅穎表示,下一步,會更加的注重橫向的協同,縱向的貫通,然后讓越來越多的綜合場景和一些綜合性的應用,在整體架構上跑起來,運行起來。

豐都縣委組織部副部長、縣基層社會治理中心主任李慶云表示:“我們將認真貫徹落實習近平總書記重要講話精神,聚焦推動平臺、數據、應用和體制機制貫通,全面提升實戰能力。”

城市規模越大,管理越要細致入微。數字賦能,為城市裝上“千里眼”“順風耳”,讓治理更智慧,更聰明。在沙坪壩磁器口古鎮,景區智慧管理系統持續發揮著作用,以鷹眼系統、攝像探頭、煙感器等設備組成消防設施物聯網,實現景區及周邊“人、事、物”全方位、全時域、全要素監測。在萬州,聚焦危險邊坡、水體周邊等重點區域,當地安裝實時視頻監控AI“電子眼”,設置虛擬智能警戒墻,游人穿越危險區域將自動觸發報警并勸離。涪陵區馬鞍街道充分運用數字技術提升城市風險預警水平,實現預警信息全方位、全時段實時展示,加快形成上下貫通、分級應用的城市管理協同體系。

涪陵區馬鞍街道黨工委副書記周建表示,不斷深化基層智治體系建設,推動聯防聯控、應急處突、精細管理等實戰實用嵌入基層智治平臺,真正實現“一屏掌控、一鍵智達”。

沙坪壩區磁器口街道黨工委書記吳超表示,不斷深化智慧消防管理系統、防汛指揮決策系統、執法+監督系統等特色應用,確保問題能看見、信息能觸發、處置能見底。

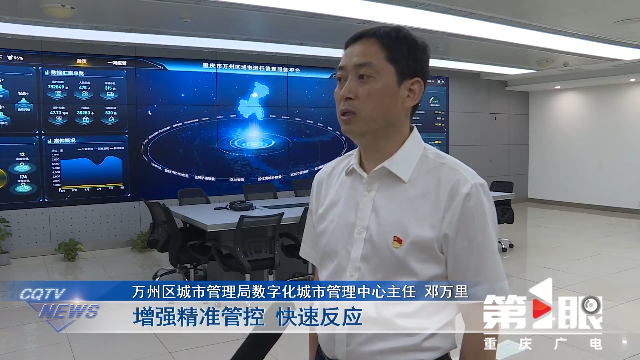

萬州區城市管理局數字化城市管理中心主任鄧萬里表示,“豐富城市感知網絡,增強精準管控、快速反應、有效處置各類事態的能力。把總書記關于讓城市治理更智能、更高效、更精準的殷殷囑托落到實處。”

習近平總書記指出,要全面推進韌性城市建設,有效提升防災減災救災能力。眼下,重慶正值汛期,依托監測預警平臺,各地積極打好防汛救災主動仗。在合川,工作人員正通過水旱災害防御管理平臺監測水位情況。在巫山,危巖地災風險數字化治理持續推進,不僅讓地災風險隱患底數盡在掌握,還實現橫向多跨協同、縱向三級貫通的閉環處置。

巫山縣地質災害整治中心信息技術部主任吳月旭表示:“在巫山境內威脅長江航道的35處危巖均安裝了專業監測設備,一旦變形超過模型閾值,將自動發布預警信息。”

合川區水旱災害防御中心工作人員楊峰介紹,通過智慧防汛項目,補充完善物聯感知體系,整合大江大河、中小河流等防御系統,實現城區洪水淹沒的四維推演,為防汛減災提供科學的決策依據。

習近平總書記指出,要扎實推進黨建引領基層治理,堅持和發展新時代“楓橋經驗”。矛盾無處不在無時不有,真正的“善治”就是要將矛盾消解于未然,將風險化解于無形。目前,重慶已上線“新生兒出生”“入學”“扶殘助困”“社會救助”等各類“一件事”集成服務80件,覆蓋90%以上高頻事項,日均辦理群眾各類訴求2000余件。在璧山,大路街道巧用“三級院壩會”“民情茶館”等載體靠前收集民情、化解矛盾。在南川,大觀鎮則推廣文明積分管理制度,調動村民遵守村規民約、參與人居環境整治、參加志愿服務等各項活動的積極性。

永川區雙石鎮黨委委員、組織委員周英姿表示,牢記總書記堅持和發展新時代“楓橋經驗”殷殷囑托,堅持黨建引領,全面提升基層治理能力和智治體系實戰實效。

墊江縣桂溪街道黨工委委員、辦事處副主任高寧表示發揮黨建統領基層智治體系實戰效果,提升城市治理能力,做好老舊小區改造,推動三無小區治理,不斷增強群眾的幸福感獲得感。

市委政法委基層社會治理處副處長張鈺瓊表示,踐行人民城市理念,加快智能高效精準的矛盾糾紛多元化解,風險閉環管控等一系列數字應用的建設步伐,四治融合,筑牢現代化新重慶建設的平安穩定根基。

(第1眼-重慶廣電綜合報道)

責任編輯:張春梅

發言請遵守新聞跟帖服務協議

發言請遵守新聞跟帖服務協議